LIFE

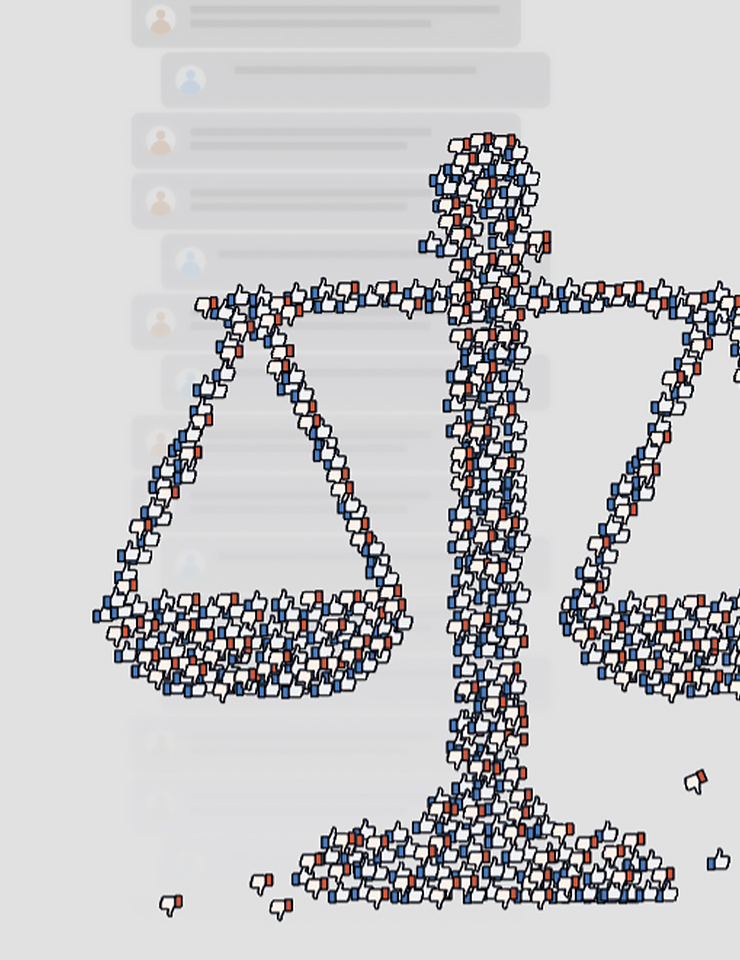

SNS 속 논쟁에 판관 포청천이 되고 싶은 욕망은 뭘까?

A와 B 중 누가 잘못한 걸까? 가게 주인이 진상일까, 고객이 진상일까? 잘잘못을 가리는 글엔 어김없이 판관 포청천이 출두한다. 각종 커뮤니티와 SNS를 뜨겁게 불태우는 논쟁 글들에 한마디 얹는 판사가 되고 싶은 욕망의 정체는 뭘까? 심리학자가 파헤쳤다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

서울 근교의 한 아파트 단지에서 한 가족이 공용 공간에 간이 워터슬라이드를 설치해 물놀이를 즐겼다. <싸이 흠뻑쇼>에 비할 바는 아니지만 공용 수돗물도 꽤 많이 쓴 모양이다. 그곳은 그런 놀이를 위한 공간이 아니었고 관리사무소에서는 철수를 요청했지만 이 가족은 이를 무시하고 자기들끼리 즐겁게 놀았다. 문제는 다른 입주자가 찍은 그 물놀이 사진이 여러 온라인 커뮤니티를 달구기 시작했다는 점이다. 그 집 부모와 아이들의 신상이 밝혀지기까지 걸린 시간은 하루 남짓. 결국 부모가 사과문을 올리면서 사태는 진정된 모양이다. 온라인에서 가장 많이 공유되고 댓글이 달리는 게시물은 누군가의 잘못 혹은 어떤 논쟁에 대한 사연이다. 이런 주제가 던져지면 다들 한마디씩 거들기 위해 끼어든다. 그들의 태도는 ‘진지병’ 환자와 ‘쿨병’ 환자 사이에 존재한다. 흥미로운 건 이 모든 논쟁이 대다수, 아니 거의 모든 참가자와는 무관하다는 점이다. 아파트 물놀이? 그 아파트 단지 주민들은 동네 망신이라 끼고 싶지 않을 거다. 결국 남의 일에 이렇게들 열을 내는 거다. “나만 아니면 돼!”라는 이기주의가 판치는 세상에서 뭐하러 남의 일에 이렇게들 시간과 노력을 들이는 걸까?

「

인간은 이기적인 동물이다. 그런데 우리가 그 귀한 이기심을 잠시 놓아버리는 숭고한 순간이 가끔 있다. 스위스 취리히 대학 미시경제학과의 에른스트 페르 교수에 따르면 남을 징벌할 때도 그 중 하나다. 페르 교수의 실험을 보자. 모의 투자 게임이다. 참가자들은 4명씩 팀을 이뤄 투자를 한다. 투자의 성과는 얼마나 많은 팀원이 투자를 했는지에 달려 있다. 4명이 전부 1만원씩 투자를 하면 팀 전원이 각각 1만6천원, 즉 60% 이익을 얻는다. 하지만 투자자 1명이 빠지면 이익은 1만2천원으로 줄어들고, 투자자가 2명이 되면 이익이 8천원, 즉 마이너스 20%가 된다. 1명만 투자하면? 그 사람만 6천원 날린다. 요컨대 이건 투자자가 반 이상이면 투자가 이익을 가져오고, 반대로 투자자가 반 이하면 투자하지 않는 게 오히려 이익이 되는 게임이다. 그냥 이대로 게임을 하면 투자자들이 점점 줄어든다. 그런데 여기에 규칙을 하나 추가했다. 투자하지 않은 팀원에게 벌점을 줄 수 있게 한 거다. 1점 벌점을 받으면 3만원 벌금을 낸다. 그런데 이 벌점도 공짜가 아니다. 누군가에게 벌점을 주고 싶으면 내 돈 1만원을 지불해야 한다. 사람들은 어떻게 했을까? 자그마치 84.3%의 참가자가 한 번 이상 남에게 벌점을 줬다. 이게 놀라운 건, 이 팀원이 다시 만날 일이 없다는 점 때문이다. 투자 게임 한 판이 끝나면 다음 투자 때는 각자 다른 팀에 배정된다. 그러니까 지금 내가 주는 벌점은 영영 나와는 상관없게 된다. 내게 벌점을 받은 사람이 반성하고 다음 판에 투자를 한들 그 이익은 새로운 팀원들의 몫이다. 그럼에도 불구하고 10명 중 8명 이상이 자기 생돈 1만원을 지불하며 앞으로 다시 볼 일 없는 남에게 벌점을 준 거다. 페르 교수는 이 현상을 ‘이타적 징벌’이라고 이름 붙였다. 내 이익과 무관할 뿐만 아니라 내가 손해를 보더라도 ‘벌 받아 마땅한 놈에게는(공공의 이익을 위해) 벌을 주고야 말리라’는 인간 심리가 있다는 거다. 유력한 노벨상 후보로 거론되곤 하는 학자의 지적이니 영 믿지 못할 말은 아니리라. 아파트 단지 물놀이에 대한 반응은 이 이타적 징벌에 가까울 것이다. 다들 자기 귀한 시간 내서 나와 무관한 손실을 끼친 아무개를 징벌하려고 달려들었으니 말이다. 내가 손해 보더라도 남을 벌한다, 이타적 징벌

」「

온라인 공간은 익명의 공간이다. 사람들에게 익명성이 주어지면 뭘 할까? 흔히들 말하듯, 익명성의 가면 뒤에 숨어 나쁜 짓을 할까? 익명성은 비유하자면 유령과 같은 상태다. 나는 다른 사람들을 보는데, 그들은 내가 거기 있는지조차 모른다. 처음에는 자유로울 수도 있다. 하지만 시간이 지날수록 사람들이 나를 모른다는 사실이 답답해진다. 그래서 익명성의 가면을 벗어버리고 싶어 한다. 정확히는 온라인에서 남이 나를 알아봐주길 원한다. <전설의 고향> 속 귀신들이 저승으로 가지 않고 자꾸 이승에 튀어나와 사고를 치는 이유도 그거 아닌가? 사람들에게 “나 여기 있다”고 말하려고! 문제는 이게 쉽지 않다는 점이다. 남들이 알아봐주려면 일단 눈에 띄는 짓을 해야 한다. 내공이 있는 사람들이면 낭중지추라고 가만히 있어도 언젠가는 존재가 드러나게 돼 있다지만, 나머지 평범한 우리는 어떻게 인정을 받나? 어떤 이들은 칭찬을 받을 수 없으니 욕먹는 쪽을 택한다. 예능 <요즘 육아 금쪽같은 내 새끼>에 등장하는 아이들이 문제 행동을 하는 것도, “악플보다 무플이 더 무섭다”는 말이 통하는 것도 같은 이유다. 악플은 그나마 나쁜 쪽으로라도 인정받은 거다. 하지만 무플은? 당신이 여전히 익명의 유령에 불과하다는 뜻이다. 남에게 인정받을 기회를 찾아 방랑하는 온라인 유저들에게 옳고 그름과 시시비비를 따지는 논쟁거리는 아주 좋은 기회다. 일단 사람들이 많이 모여드는 핫한 판일수록 눈에 띌 기회가 늘어난다. 이런 주제에 글을 쓰는 건 잘나가는 클럽 무대 위에서 춤을 추는 거랑 비슷하다. 게다가 이 장면에서 내 역할은 판관이다. 평소 늘 판단의 대상이던 내가 잠시나마 판결을 내리는 높은 위치에 서게 되는 거다. 여기서 조금이라도 참신한 지적이나 주장을 하면 인정까지 얻을 수 있다. 정 못 하겠으면 아예 개소리를 써놓는 것도 방법이다. 어쨌거나 남의 관심을 받으면 성공이니까! 익명성을 넘어, 주목받기의 쾌감

」「

마지막으로 샤덴프로이데가 있다. 독일어로 ‘남의 불행을 보았을 때 기쁨을 느끼는 마음’이라는 뜻이다. 너무 잘나가던 유명인이 스캔들을 겪을 때, 승승장구하던 동료가 실패를 했을 때 조금이라도 기분이 나아졌다면 여기에 해당한다. 왜 그러는지는 모르겠다. 어쩌면 세상의 균형을 추구하는 타노스 같은 마음이 우리 모두에게 있기 때문일까? “모난 돌이 정을 맞는다”는 속담이나, “연예인이 오래가려면 자기 자랑을 하면 안 된다”는 개그맨 이경규의 혜안도 결국 이 심리 때문이다. 이 심리가 온라인의 논쟁판에 끼어드는 과정은 대략 다음과 같다. 이 세상은 공평해야 한다. 그런데 누군가 혹은 어떤 일이 너무 잘되면 그건 뭔가 잘못된 거다. 그러니 누군가 잘못을 찾아내서 지적하고 이 무너지는 세상의 공평함을 바로잡아야 한다. 남들이 아무도 나서지 않는다면 나라도 앞장서야 한다. 내가 옹졸하거나 질투심이 있어서가 아니다. 단지 절대량이 정해진 세상의 관심이 어떤 사람, 어떤 사건, 어떤 작품에 지나치게 쏠려 이 세상의 균형이 무너지는 걸 막기 위함이다. 어차피 내가 나서지 않아도 언젠가는 그 잘나가던 이도 나락으로 갈 거다. 그게 세상의 정의니까. 나는 그 사실을 좀 더 일찍 발견해서 지적할 뿐이다 남의 불행이 나의 기쁨, 샤덴프로이데

」온라인상의 판관 포청천이 되는 일은 겉보기엔 비슷하지만 조금씩 다르다. 어떤 건은 공공 이익 침해에 대한 이타적 징벌이다. 반면 호평이 늘어날수록 반대 의견을 던지고 싶어지는 샤덴프로이데의 결과물도 있다. 작용이 있으면 반작용이 생기는 원리라고나 할까? 그 중간에 유명인이나 유명한 사건에 논쟁의 불을 붙인 경우가 있다. 여기에 끼어드는 이유는 나도 같이 좀 유명해지고 싶어서다. 물론 모두가 그런 건 아니다. 언제나 우리 대부분은 그 중간 어딘가에 있기 마련이다.

Credit

- 글 장근영(심리학자)

- editor 이예지

- digital designer 김희진

코스모폴리탄 유튜브♥

@cosmokorea

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

코스모폴리탄의 최신소식