LIFE

100만뷰 드라마 '며느라기' 속 명대사

드라마지만 실화 같은 팩폭 대사들.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

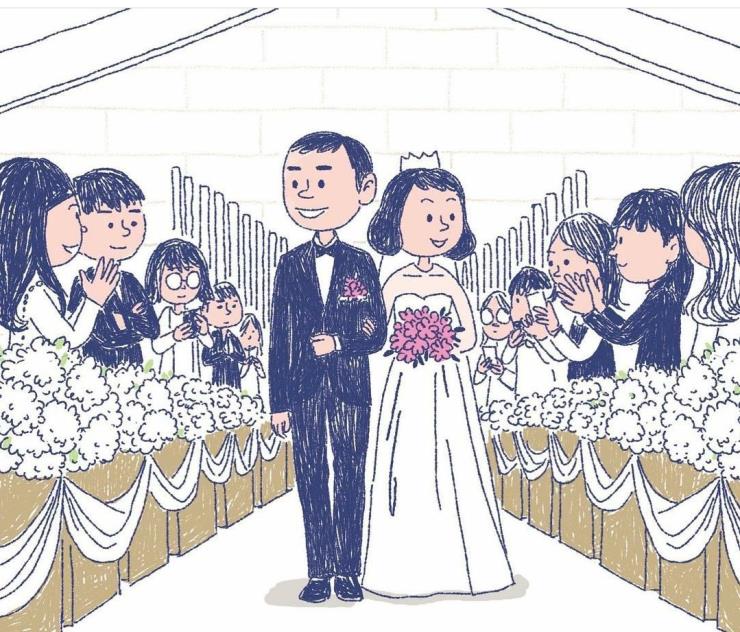

결혼 후 처음 맞은 시어머니 생신. 전날 회사에서 열심히 일하고 있는 민사린에게 시누이 미영이 “내일 아침에 엄마 미역국 끓여드리면 진짜 좋아하실 것 같은데…”라며 톡 메시지를 보낸다. 생신 당일 가족이 함께 할 식사를 하기로 했는데 굳이 시어머니 생신 상을 며느리가 차려야 하는 걸까? 아들딸도 다 있는데? 너무 착한 민사린. 다음날 출근도 해야 하는데 굳이 하루 전날 시댁에서 하룻밤을 자고 일어나 홀로 생신 상을 차린다. 이에 대한 사람들의 반응은 부정적이다. ‘님아 그러지 마오’, ‘그럼 사위가 장모님 생신 때 미역국 끓여드리는 건가?’라며 분통을 터뜨리는 것. 첫 생신은 원래 며느리가 차려드리는 것이라는 말이 어디서 나왔는지 알 순 없지만 굳이 그럴 필욘 없을 듯하다. 양가 모두 깔끔하게 외식하는 걸로 말을 맞춰 이런 일이 생기지 않도록 원천봉쇄를 하하는 것도 방법이고 말이다.

"내 아들은 새로 한 밥, 너는 누른 밥"

생신날 아침. 상 차리는 것도 며느리가 했는데 치우는 것도 며느리의 몫이다. 설거지를 하고 돌아온 민사린에게 남은 거라곤 먹다 남은 키위 두 조각뿐. 과일을 먹으라는 말에 민사린이 괜찮다며 거절을 하자 시어머니는 음식이 아까우니 우리 둘이 먹어 치우자고 말한다. 생신이 아닌 다른 날도 마찬가지. 민사린이 예정에 없던 시댁 방문을 하자 시어머니는 시아버지와 남편에게 새로 한 밥을 주고, 자신들은 아침에 해 놓은 밥이 있으니 그걸 먹자고 말한다. 사람의 입은 다 똑같은데 왜 여자들은 방금 한 음식이 아닌 식은 음식을 먹어야 하는 걸까? 잔반처리반도 아닌데? 결혼 n년차 인생 선배들은 시댁에서 하지 말라면 손 놓는 게 새로운 룰이라고 말한다. 며느리는 가사도우미가 아니고 ‘괜찮아요’라는 말 또한 더 이상 답이 아니라는 것. 맛있는 음식을 먹을 권리는 누구에게나 있다.

“너 출장 가면 남편 밥은 누가 챙겨주니?”

같은 대학, 같은 과를 나온 민사린과 무구영, 둘 다 열심히 직장 생활 중이다. 가족모임 때 민사린이 일주일간 해외 출장을 가게 되었다고 말하자 시어머니는 ‘무슨 유부녀가 집을 일주일이나 비우니? 그거 꼭 가야 하는 거니?’라고 묻는다. 결혼한 지 얼마 안 됐는데 새신랑이 밥도 못 얻어먹어서야 어떡하냐는 게 시어머니의 말. 무구영은 엄마가 잘 몰라서 그런 말 한 거라며 자신은 선물 받지 못했지만 넌 선물 받지 않았느냐며 말을 돌린다. 하지만 그 선물 역시 밥과 관련된 앞치마. 내가 너 밥 먹이려고 결혼했냐고 당장이라도 되묻고 싶겠지만 오랜 세월 그렇게 살아온 어른들의 생각을 당장 바꾸긴 힘들다. 하지만 남편과의 대화로 이 시국을 풀어나갈 순 있다. 중간에서 남편이 어떻게 대처해 줬으면 좋겠는지, 효도는 각자 셀프로 하자는 등 서로 원하는 점을 이야기하고 타협점을 찾는 거다. 남편과 대화를 많이 하려는 노력이 반드시 필요한 이유가 여기에 있다.

"너네 집 제산데 난 일하고 네가 도와준다고?"

갑작스레 시댁 제사에 가게 된 민사린. 함께 가기로 한 약속을 취소하고 가족 행사에 가자는 민사린에게 무구영은 자신은 약속에 들렀다 갈 테니 먼저 집에 가서 일하고 있으라고 말한다. 자신이 금방 가서 도와주겠다는 게 그의 말. 이에 민사린은 본적도 없는 너희 할아버지 제사인데 왜 자신이 일해야 하고, 왜 네가 도와준다 말하는 것인지 되묻는다. 남편은 뭔가 이상함을 눈치챘지만 결국 뻔한 시나리오 대로 민사린은 부엌에서 남편 무구영은 거실에 앉아 각자 다른 시간을 보내게 된다. 나중에 민사린이 남의 집 불구경하듯 뻔히 보고만 있던 무구영의 태도를 지적하자 그는 가만히 있는 자신도 괴로웠다 고백한다. 서로 괴로운데 이 문화 계속되어야 하는 걸까? 제사도 제사지만 살아있는 사람이 느끼는 행복이 더 중요한 게 아닐까? 이럴 땐 무구영의 형 무구일과 형수 정혜린의 방법이 좋은 해결책이 될 수 있다. 자기 조상은 각자 책임지기로 둘이 합의하고 제사에 각자 참여하기로 한 것이다.

사위는 백년손님 며느리는 백년일꾼?

제사를 마치고 친정집에 가려는 민사린은 시누이 미영과 그의 남편 철수를 맞닥뜨리게 된다. 시댁에 들어오자마자 철수는 자연스럽게 거실로 향하고 시어머니는 민사린과 함께 또다시 식사 준비를 시작한다. 왜 자신은 부엌으로 향하고 시매부는 거실로 향하는지 의구심이 든 민사린. 저녁 먹으로 오라는 시어머니의 전화에 안 간다고, 가면 시매부가 밥해주는 거냐고 무구영에게 되묻는다. 사위는 왜 백년손님이고 며느리는 백년일꾼인지 꼬집어 말한 것. 남아선호 사상이 없어진 지 오래고 이젠 한 집에 한두 명밖에 자녀를 두지 않는 데 왜 남자는 손님, 여자는 당연히 일을 해야 하는 존재로 대접받는 걸까? 명절마다 며느리들은 전을 부치고 남편들은 거실에 대자로 누워 티비를 보거나 술을 마시는 장면을 우리는 언제쯤 보지 않게 될까? 민사린의 직장 상사는 남편과 함께 시댁에서는 며느리가 일하고 집에 와서는 남편이 일하기로 했다고 말한다. 그래서 그녀는 그 기간을 이용해 냉장고 정리며 이불빨래와 같은 귀찮은 일을 다 남편에게 몰아주곤 한다고. 이처럼 부당해 보이는 문화라 할지라도 남편과 아내가 둘이 합의점을 찾아간다면 사회를 조금씩 바꿀 수 있다. 불합리한 문화보다 중요한 것은 결국 남편과 아내, 둘의 대화인 셈이다.

Credit

- 프리랜스 에디터 유미지

- 사진 카카오TV 며느라기 공식인스타그램

스타들의 다이어트 비법 대공개

#다이어트

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

코스모폴리탄의 최신소식