LIFE

기억하고 추모하며, 우리가 떠나보낸 인물들 5

억겁의 시간이 지나도 지워지지 않을 순간을 떠올린다는 것. 떠나간 이를 잊지 않겠다는, 이곳에 남은 이들의 다짐.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

윤정희가 언제 적 윤정희니. 결혼하고 은퇴하더니 뭐하려고 또 영화에 나와.

그건 비판이 아니었다. 그의 전성기를 기억하는 세대가 능히 내뱉을 수 있는 일종의 염려였을 것이다. <시>를 시사회에서 처음 보고 나오며 생각했다. 이창동. 이 무서운 사람. 20년간 은막을 떠난 배우를 카메라 앞으로 불러들여 기가 막히게 써먹었구나. 그건 비난이 아니었다. 내가 할 수 있는 가장 큰 칭찬이었다. 배우는 써먹히는 것이다. 윤정희는 멋지게 써먹히기를 선택했다. 그것이 마지막이 될 거라는 사실을 알면서도 선택했다. 나는 그보다 더 용감무쌍한 커리어 선택을 본 적이 없다. 김도훈(영화 평론가)

무엇을 만들지 의식하지 않고, 그저 ‘소리’를 뒤집어썼다.

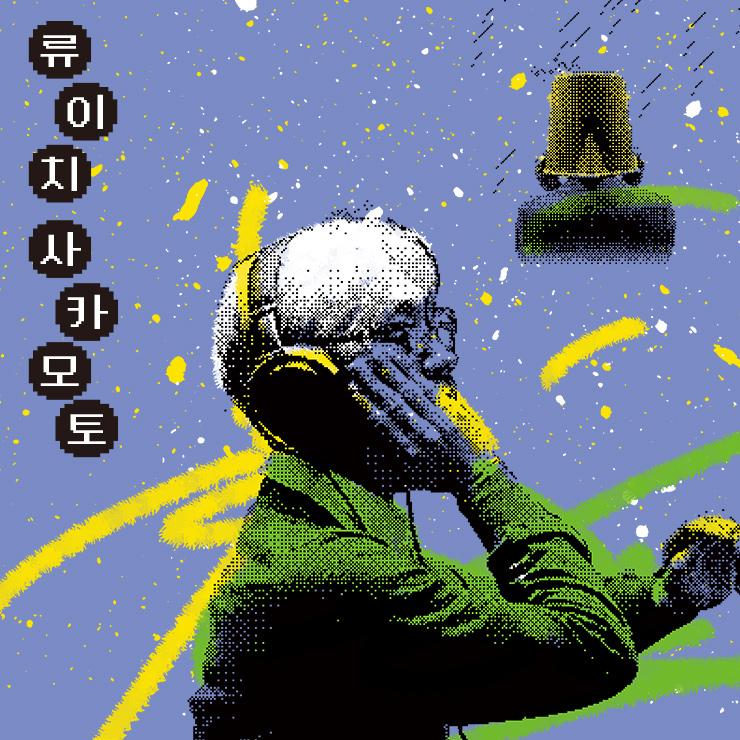

올해 1월 말 발매된 류이치 사카모토의 신보 <12> 앨범 재킷을 넘겨보다가 그곳에 적힌 한 문장을 한참 곱씹었다. ‘소리(音)’라는 단어만큼 그와 잘 어울리는 단어가 있을까 생각하면서. 다큐멘터리 영화 <류이치 사카모토: 코다>에는 그가 <Async> 앨범을 준비하는 과정에서 다양한 소리를 채집하는 장면이 등장한다. 낙엽 밟는 소리를 녹음하기 위해 숲길을 힘주어 걷고, 빗물 소리를 녹음하기 위해 집 안에서 온갖 기구를 꺼내더니 급기야 직접 양동이를 뒤집어쓰고 비를 맞으며 한참 동안 서 있는다. 그렇게 채집한 소리를 모아뒀다가 곡을 지으며 제자리를 찾아주는데, 그것이 절묘하게 맞아 들어가는 순간 그의 얼굴에 떠오르는 천진한 미소는 꼭 직접 본 것처럼 눈에 선하다. ‘거장 음악가의 암 투병 생활 중 빚어낸 소리 일기’라는 소개가 붙은 그의 신보를 틀면 역시나 수많은 소리가 쏟아진다. 어느 주말 아침, 흘러나오는 곡에 귀 기울이며 잠시 눈을 감아보았는데 순간적으로 눈물이 흘렀다. 생의 마지막에 다다랐음을 직감하고 많은 것을 비워낸 이가 골라낸 세상의 소리에서 어떤 그리움과 온기가 느껴졌기 때문이다. 살아생전 그의 마지막 공식 발언은 메이지 진구 야구장 재개발 계획에 관한 것이었다고 한다. 그는 재개발에 반대 의사를 표하며 도쿄시 측에 공식 서한을 보내고, 기력을 끌어모아 언론사 서면 인터뷰에도 응했다. 소중한 것을 끝까지 지키고자 했던 그의 의지는 그가 채집해 내보인 세상의 소리에서 느껴지는 그 애정 어린 온기와 맞닿아 있다. 박혜미(편집자) Credit

- editor 천일홍

- art designer 장석영

- digital designer 김희진

스타들의 다이어트 비법 대공개

#다이어트

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

코스모폴리탄의 최신소식