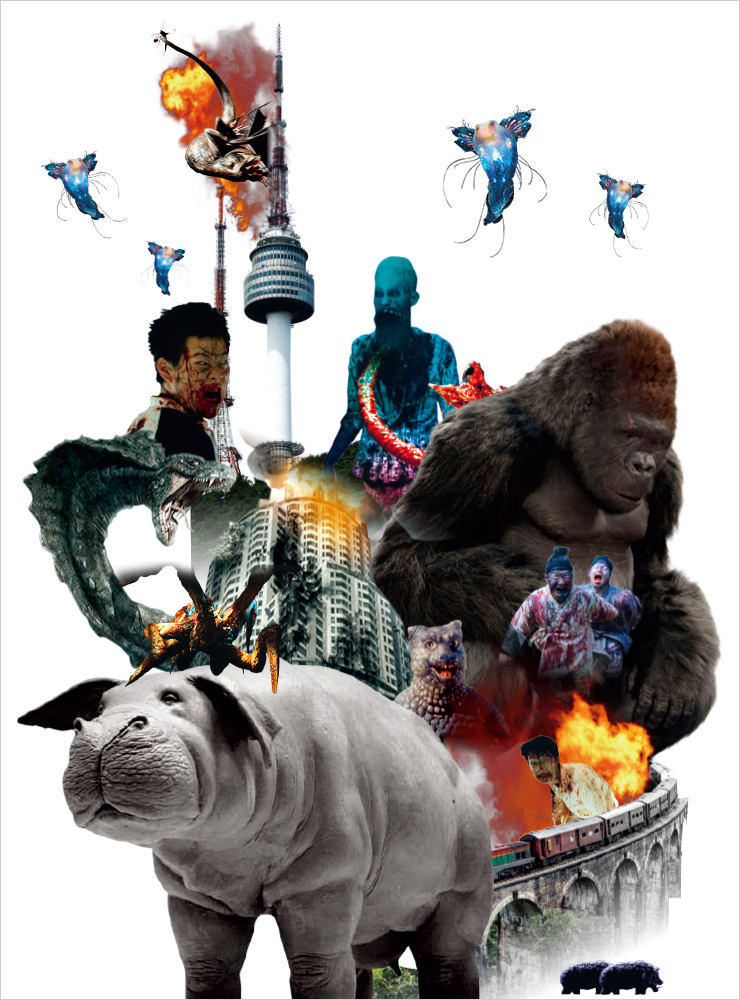

한국 크리처물의 계보는 크게 3개의 작품을 꼭짓점으로 둔 거대한 그래프로 설명할 수 있다. 심형래의 <용가리>, 봉준호의 <괴물>, 이응복 PD의 <스위트홈>이 그것. 비단 실적만으로 꼽은 것은 아니다. 한국 크리처물 역사에 큰 의의를 남긴 동시에 당시 한국 영화 산업의 규모를 말해주는 상징적인 작품들이기도 하기 때문. 개봉과 동시에 쪽박을 차며 극장가의 천덕꾸러기로 취급받던 시절을 지나 전 세계인의 사랑을 받게 되기까지, K-크리처물의 흥망성쇠를 차분히 짚어보자.

「 X세대의 블록버스터이자 ‘라떼 괴수물’의 효시 <용가리>

」 심형래 감독의 <용가리>(1999)는 크리처물의 특수 효과 활용에 포문을 연 작품이다. 이전에도 김명제 감독의 <불가사리>, 김기덕 감독의 <대괴수 용가리>, 1990년대 심형래 감독의 공룡 시리즈 등이 존재하긴 했지만 <용가리>는 기존의 아날로그형 제작 방식을 탈피하고 CG 사용을 메인으로 내세운 국내 최초의 크리처 무비라는 점에서 의의가 있다. <용가리>의 제작비는 무려 110억. 당시 한국 영화 제작비가 평균 10억이 채 되지 않았다는 것을 감안하면 기술력과 자본을 ‘영끌’한 작품이라 해도 과언이 아닐 테다. 진돗개와 호랑이를 모델링한 용가리의 외형은 사실 일반적인 공룡의 모습에서 크게 벗어나지 않는다. 그래도 거대 공룡의 습격 장면이 담긴 스틸 컷만 보면 할리우드에 뒤지지 않는 비주얼처럼 보이기도 한다. 배경은 LA에, 등장인물도 전면 외국인 캐스팅이니 그럴 법도 하다. 하지만 이 또한 어디까지나 스틸 컷 얘기. 장난감 로봇 같은 뻣뻣한 무빙과 허접한 특수 효과까지, 영상으로 보면 CG의 허술함이 만천하에 드러난다. <용가리>가 개봉하기 6년 전 스티븐 스필버그의 <쥬라기 공원>이 한국에서 히트를 치고, <용가리>와 같은 해에 스티븐 소머즈의 <미이라>가 개봉한 것을 떠올린다면 당시 관객들의 실망감을 짐작할 수 있을 것. 눈이 높아진 한국 관객에게 조악한 CG, 투박한 스토리라인, 할리우드 영화 관습을 어수룩하게 표방한 <용가리>가 만족스러웠을 리 없다.

그로부터 8년 뒤 지지부진하던 한국 크리처 무비 역사에 정적을 깬 대작이 등장한다. 봉준호의 <괴물>(2006)이다. OTT 서비스가 익숙한 요즘 세대가 이 작품을 영화관에서 못 봤다는 게 안타까울 정도로 2000년대를 대표하는 영화다. “가장 개인적인 것이 가장 창의적이다”라는 봉준호 감독의 신념은 <괴물>에서도 여실히 드러난다. 배경부터 가장 한국적인 한강이고, 괴물의 외형 역시 독창적이다. 게임 캐릭터 디자이너이자 후에 ‘옥자’도 디자인한 장희철이 한강에 많이 살고 있는 물방개를 모티브로 초안을 잡았고, 봉준호 감독의 의견을 반영해 어류와 양서류의 특징을 합친 외형을 디자인한 것. 그 전까지 우리가 알던 할리우드 괴수는 상어, 고릴라, 공룡 등 뚜렷한 원형이 존재했고 디자인 역시 거기서 크게 벗어나지 않는 경우가 많았다. 이에 비해 <괴물>은 단연 비범하다. 그 형체를 관객에게 똑똑히 보여주는데도 일시 정지 버튼을 누른 뒤 생김새를 더 샅샅이 뜯어보고 싶을 정도로 궁금증을 자아낸다. <괴물>이 괴수물의 클리셰를 뒤집은 요소는 한두 개가 아니다. 예컨대 150억원의 제작비가 든 블록버스터 영화임에도 B급 장르인 블랙코미디를 곁들였다는 점이 그렇다. <고질라>나 <에이리언>처럼 크리처의 형태가 어둠에 묻혀 제대로 드러나지 않는 것도 아니고, <죠스>처럼 외형의 극히 일부만 보여줌으로써 스릴을 유발하는 것도 아니다. 그렇다고 <킹콩>처럼 영화 시작 한 시간 뒤에야 괴수가 등장하지도 않는다. 괴수 영화의 바이블처럼 여겨지는 고전들을 고릿적 따분한 영화 취급하듯, <괴물>은 영화 시작 12분 만에 벌건 대낮에 크리처를 등장시켜 그 형체를 모두 보여준다(봉준호 감독은 괴물을 너무 일찍 등장시킨 탓에 제작비가 더 많이 들었다는 후일담을 공개하기도 했다). <괴물>은 토종 크리처물의 새로운 관습을 제시했고, 결과적으로 한국은 물론 해외에서도 잘 먹혔다. 미국 영화 저널 <인디와이어>는 21세기 위대한 괴수 영화 15편 중 1위로 봉준호의 <괴물>을 선정했으며 영화에 대해서는 “스릴 있고, 바보 같으며 쓰린 결말까지 예측할 수 없다”라고 표현했다.

「 K-크리처물, 하고 싶은 거 다 하지 마

」 <괴물>의 영향이었을까? 이후 한국 감독들은 마음이 급해진 탓인지 하나같이 2% 부족한 괴수물을 내놓기 시작했다. 특히 심형래 감독이 야심 차게 제작한 <디 워>(2007)는 껍데기만 번지르르한 오락 영화에 지나지 않았다. ‘이무기’라는 한국적 소재를 굳이 LA에 등장시키는 과다한 설정에, 막대한 제작비 낭비까지. 한편 식인 멧돼지를 앞세운 신정원 감독의 <차우>(2009)는 한적한 시골 마을에 식인 짐승이 나온다는 줄거리로 고전 괴수물 <죠스>의 원형을 따랐다. 열혈 형사가 범죄 없는 마을로 좌천된다는 설정은 사이먼 페그 주연의 <뜨거운 녀석들>을 연상케 했고, 살인하는 수컷 차우를 두고 애꿎은 암컷을 잡아들이는 장면 역시 <아나콘다>의 기시감을 불러일으켰다. 괴수 어드벤처 장르인 이 영화는 스릴보다 B급 코미디에 초점을 맞췄음에도 <괴물>과 달리 스릴도 웃음도 모두 놓쳤다는 평을 받았다. 그리고 2년 뒤, 논란의 <7광구>(2011)가 개봉했다. ‘낄끼빠빠’를 모르는 개그 시전과 개연성 없는 액션 신, 오글거리는 대사, 억지 신파로 점철된 그야말로 희대의 괴작이었다.

「 K-괴물과 다른 길을 걷는 K-좀비 <부산행>

」 연이은 흥행 실패 이후 한국 영화계는 크리처 무비의 하위 장르인 좀비물로 시선을 돌렸다. 연상호 감독의 <부산행>(2016)은 지극히 한국적인 배경과 자기 잇속만 챙기는 현대인의 이기심을 꼬집는 메시지, 생동감 넘치는 좀비들을 앞세운 국내 최초의 좀비 블록버스터다. <부산행>은 애니메이션 <서울역>의 후속편이라는 ‘버프’, 프로 이야기꾼 연상호 감독의 사유와 통찰력에 힘입어 흥행에 성공했다. 그러나 2년 뒤에 개봉한 <물괴>(2018)는 사극과 괴수물을 합친 개성 있는 설정에도 ‘물광구’ 소리를 들으며 혹평에 시달렸다. 이후 2019년 ‘K-좀비’라는 신조어를 탄생시킨 넷플릭스 <킹덤>이 공개된다. 김은희 작가의 탄탄한 시나리오와 제작비 400억원에 달하는 자본력이 화려하게 빛을 발한 작품이다. 국내는 물론 해외에서도 화제를 모아 후속 시즌 제작이 잇따라 확정됐다. 한편 <부산행>의 속편 <반도>(2020) 역시 ‘코시국’에도 380만 관객을 동원하며 극장가에 활기를 불어넣었다.

「 극장가의 천덕꾸러기? 넷플릭스의 귀염둥이! <스위트홈>

」 봉준호 감독의 <옥자>와 김은희 작가의 <킹덤>을 연달아 히트시키며 K-크리처물로 재미를 본 넷플릭스는 이어서 한국 괴수물의 역사를 뒤집을 작품을 내놓았다. 제작비 300억에 스타 PD인 이응복이 연출을 맡고 스튜디오드래곤이 제작한 <스위트홈>이 그것이다. 결과적으로 한국판 <기묘한 이야기>라는 호평을 받은 이 작품은 발표 당시 한국 작품 최초로 넷플릭스 미국 순위 TOP 10 3위에 랭크되는 기염을 토했다. 괴물의 독창적인 비주얼과 ‘비뚤어진 욕망 때문에 괴물이 된 인간’이라는 흥미로운 설정, 그 욕망을 괴물에 투영해 부정적인 인간성만 남은 괴수로 묘사한 신박한 아이디어 덕에 <스위트홈>은 시즌 2 제작을 확정 지으며 흥행 성공을 인증했다.