LIFE

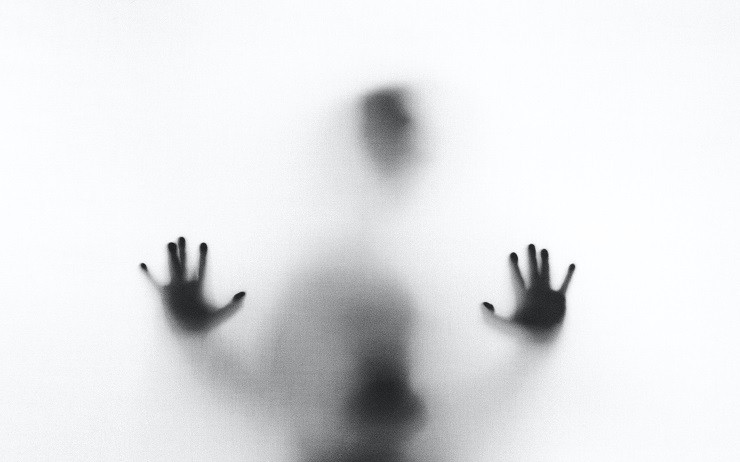

청년 고독사는 자살인가, 사회적 타살인가?

청년들이 점점 더 고립되고 있다. 죽음까지도.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

「

고독사의 현주소

」

'OECD 회원국 중 자살률 1위’라는 타이틀은 한때 우리 세대를 스스로 자조하는 말로 흔히 쓰이기도 했다. 하지만 점점 그 연령층은 낮아지고 있고, 10대부터 30대까지의 사망 원인은 자살이 가장 큰 비중을 차지하게 됐다. 자조로 쓰이기엔 너무나 씁쓸한 현실이란 이야기다. 자살과 고독사가 무슨 연관이 있냐고 물을 수 있다. 점점 낮아지는 연령층, 늘어나는 집계수. 두 죽음 모두 현재 우리 청년들이 처한 각박한 현실을 가장 적나라하게 보여주는 방식이다.

「

이미 우린 고립되었다

」

최근 한 뉴스에 보도된 유품정리 업체 대표 인터뷰에 의하면 2,30대 청년층이 노인층에 비해 2배 가까이 늘었다고 한다. 그가 정리한 청년층의 유품에는 구직 정보가 빼곡히 적혀있는 노트, ‘밥과 약을 잘 챙겨 먹자’, ‘말실수를 줄이자’ 등 다짐의 적힌 메모들이 가득했다. 모두 사망 직전까지 사회 생활 그리고 생계를 위해 애를 쓴 흔적들이었다. 이게 과연 고인에게만 국한된 문제일까. 이제 막 사회생활을 하고 있을, 또는 시작한 한 개인이 그 사회로부터 얼마나 고립되어 있었는지를 보여주고 있는 생생한 증거다.

「

그래서, 다음 안전망은요?

」

Credit

- 글 이소미

- 어시스턴트 김유진

- 사진 Unsplash

스타들의 다이어트 비법 대공개

#다이어트

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

코스모폴리탄의 최신소식