LIFE

신진 3D아티스트가 요즘 중독돼 있는 것

3D로 우리는 무엇을

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

「

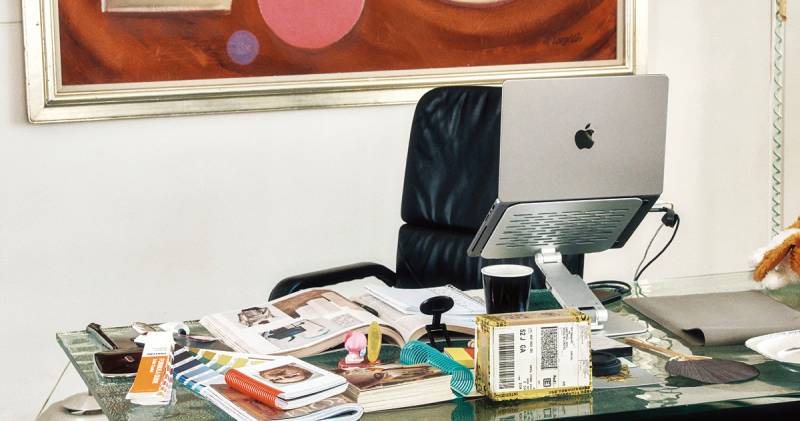

프리랜스 3D 아티스트 김을지로

」

우선 인터뷰를 읽는 독자들에게 당신의 인스타그램 계정부터 보고 오라고 말해주고 싶다. 기묘하고 아름답다. ‘3D Alchemist’라는 프로필이 딱 알맞도록.

기술적으로 봤을 때 나는 3D의 모든 과정을 작업할 수 있기 때문에 ‘제너럴리스트’에 가깝지만 처음에 하고 싶었던 건 작가였기 때문에 그 단어가 싫더라. 그래서 연금술사라는 말을 쓰기 시작했다. 막상 또 내 입으로 말하거나 텍스트로 요청받으면 좀 부끄럽긴 하지만.

3D 아티스트를 직업으로 삼은 계기는 뭔가.

전공은 시각디자인, 부전공은 조소다. 내 포트폴리오로 도저히 취업이 안 될 것 같아 2년 정도 3D 학원을 다녔다. 목표는 영화 작업이었기 때문에 별의별 기술을 다 익혔다. 그랬더니 회사에 취직하기가 싫어졌다. 하하. 3D 모델러로 취직하면 타인이 기획한 것에 누가 더 가깝게 만드느냐가 최고의 칭찬일 테니까. 내가 원하는 걸 하고 싶었다. 그래서 새로운 툴을 따로 독학했다.

작업이 무척 정교하다.

보통은 모델을 3D 스캔한 뒤에 후반 작업을 하는데, 그렇게 하면 해상도가 많이 떨어진다. 나는 덩어리부터 차곡차곡 쌓아 올리는 스컬프팅 방식으로 했는데, 장인 정신이 필요하다. 요즘에는 기본 부피감을 가진 베이스를 가져온 다음에 그 위에 조형 및 색칠을 한다.

포트폴리오가 다양한 듯 어쩐지 조금씩 닮아 있다.

2D로 작업할 때부터 꾸준히 관심을 가진 건 생명체의 운동성과 관련한 시각적 요소의 법칙에 대한 탐구다. 가만히 보면 서로 다른 규칙을 가진 것들의 연속성이 불규칙을 만들어내거든. 그럴 때 우리는 어떤 이미지에 생명력이 있다고 느끼게 된다.

가장 좋아하는 작업은?

‘Capsule’, ‘Type-A’, ‘Type-B’ 연작. 생물체의 종류를 종속과목강문계 폴더별로 나눠 정리한 뒤 임의로 캡슐 형태, 촉수가 바깥으로 뻗어 능동적으로 영양분을 흡수하는 형태, 그리고 구멍이 뚫려 있어 영양분을 수동적으로 흡수하는 형태 총 3가지로 분류해 구현한 거다. 우리가 아는 가장 신기하고 이상한 형태의 동물도 사실은 인간과 같은 척삭동물문에 있는 척추동물 안에서 나뉘고, 그 외에 징그럽고 눈에 보이지 않는 기생충처럼 생긴 종이 훨씬 더 많다. 아, 그리고 물어보진 않았지만 사람들이 가장 많이 좋아해준 작품은 ‘Landscape’다.

붉은 황무지 같은 배경에 사람 팔뚝이 수십 개 솟아나 까딱까딱 흔들리고 있는 그 작품인가?

팔이 풀처럼 흔들리는 걸 생각했다. 물질과 속성의 도치에서 나오는 긴장감을 좋아한다. 새삼 느끼는 거지만 3D 작업으로는 뭐든 가능하다는 게 너무 즐겁다. 하고 싶은 게 너무 많다. 근데 막상 실행에 옮기려면 어렵다. 뭐든 할 수 있다는 오만과 역시 쉬운 건 없다는 좌절의 반복이다.

3D 작업에 대한 애증이 느껴진다.

작업을 처음 시작할 때 너무 몰두하다 보니 그런 시기가 왔었다. 나는 3D로 만든 것들이 실제 존재한다고 생각하거든. 우리가 지금 앉아 있는 이 책상을 3D로 똑같이 구현했다고 해서 그게 바로 이 책상이 되는 건 아니다. 3D 속에 존재하는 또 다른 책상이지. 그런데 3D에서 고도로 발달한 어떤 물체, 혹은 생명체를 만들었음에도 만날 수 없다는 것이 너무나 허무하게 느껴질 때가 있다. 손을 하나 만들어도 3D는 피부만 세 겹 만들어야 한다. 그래야 빛을 쐈을 때 진짜 사람 손처럼 표면이 표현된다. 그런데 그렇게 복잡하게 만들어도 결국은 껍데기다. 레이어 하나만 삭제하면 여기저기 뻥 뚫린다. 300시간 들여서 만들어봤자 클릭 몇 번이면 사라진다. 시간이 압축된 무게감이란 게 없는 거지.

눈에 보이지 않는 생물체를 3D로 표현하고 싶어 하는 것도 그런 고민과 맞닿아 있는 걸지도 모르겠다.

언젠가 해보고 싶은 건, <아바타> 같은 영화가 주는 경험을 개인 작업으로 완성시켜보는 거다. 또 스포어라고, 오래전에 론칭한 독특한 육성 시뮬레이션 게임이 뇌리에 남아 있다. 생명체를 단세포 상태에서부터 부족, 우주를 이루기까지 사용자가 육성하는 건데, 식이 습관이나 환경을 내 맘대로 자유롭게 설정할 수 있다.

혹시 3D 말고 다른 기술에도 관심이 있나? 예를 들어 VR을 같이 하면 더 많은 걸 할 수 있을 텐데.

글쎄, 3D 작업만으로도 충분히 할 게 많다고 느껴서. 우선 자연스러운 움직임 같은 걸 표현하려면 코딩도 배워야 한다. 언젠가 해야 한다는 생각을 늘 하고 있거든. VR은 관람객이 마음대로 움직일 수 있기 때문에 내가 내 작업을 컨트롤할 수 없어 그다지 매력적으로 느껴지지 않는다.

꼼짝없이 앉아서 당신의 작품을 보게 하는 게 더 좋은 건가?

그렇지. 하하. 그런데 얼마 전에 참여했던 <Quarantine Etudes>는 흥미로웠다. 가상의 오페라하우스를 만들어 한 달간 스트리밍을 제공했는데, 나는 3D로 오페라하우스의 공간을 설계하고 나중에는 AR 필터로도 만들었다. 광각의 웅장한 느낌을 연구하기 위해 인터넷에서 실제 오페라하우스의 도면이나 좌석 배치도를 찾아보는 것부터 의자 하나하나까지 고르는 재미가 있더라. 내가 만든 ‘공간’에 다른 사람이 오는 경험은 처음이었다.

3D 기술에 대해 사람들이 가장 자주 하는 오해가 무엇인 것 같은가.

음… 어렵다고 생각하는 거? 앞에서 어렵다는 얘기 한참 하긴 했지만. 하하. 내 말은 유독 3D는 아무나 할 수 없다는 인식이 형성돼 있다는 거다. 배우기만 하면 다 할 수 있는데. 얼마 전에는 페이스북에서 초등학생이 만든 3D 작업을 봤는데 퀄리티가 썩 괜찮더라. ‘블렌더’라는 무료 툴이 풀려서 3D를 신나게 마음껏 작업해볼 수 있는 환경이 만들어지고 있다.

3D라는 작업도 꼭 사실성만이 좋은 작업의 기준인 건 아니겠지. 완성도에 대한 제약이나 합의도 없고 말이다.

한국은 아직 다 같이 경직된 분위기가 있다. 낙서처럼 그린 3D도 좋은 작업일 수 있는데 말이다. 한두 사람이 그 틀을 깨고 성장하면 다른 작가들이 폭발적으로 수면 위로 나올 거다.

다른 분야의 아티스트랑 협업해보고 싶은 생각은 없나.

사진가랑 작업해보고 싶다. 그들은 실재하는 것을 대상으로 작업을 만들고 나는 그와 반대니까. 두 가지가 어떤 조합을 만들 수 있을지 정말 궁금하다. 회의하는 과정부터 재미있을 것 같다. “얼굴을 떼어서 허벅지에 붙여볼까요”, “로케이션은 우주가 어떨까요” 등등 마음만 잘 맞는다면 무슨 얘기든 할 수 있겠지.

Credit

- Editor 김예린/이소미(프리랜스 에디터)

- art designer 조예슬

- illustrator 각 인터뷰이

코스모폴리탄 유튜브♥

@cosmokorea

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

코스모폴리탄의 최신소식